Organisasi & Manajemen Pengetahuan

Dalam kesunyian ruang kontemplasi filosofis yang mendalam, kita dihadapkan pada paradoks fundamental yang telah menghantui peradaban manusia sejak zaman Aristoteles: bagaimana pengetahuan yang tersebar dalam benak individu dapat menjadi kekuatan kolektif yang transformatif? Pertanyaan ini bukan sekadar urusan teknis organisasi, melainkan sebuah dilema eksistensial yang menyentuh hakikat kemanusiaan itu sendiri, sebuah krisis epistemologis yang menuntut revolusi paradigmatik dalam cara kita memahami hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan transformasi sosial.

Plato, dalam alegori guanya yang revolusioner, telah memperingatkan kita tentang bahaya isolasi pengetahuan. Ketika individu-individu dalam organisasi menjadi seperti tahanan yang terikat, hanya melihat bayangan-bayangan di dinding gua, mereka kehilangan akses pada realitas pengetahuan yang sesungguhnya. Inilah yang terjadi pada sebagian besar organisasi modern: pengetahuan terfragmentasi, tersembunyi dalam silo-silo departmental, dan akhirnya mati bersama individu yang memilikinya. Francis Bacon pernah menyatakan bahwa “pengetahuan adalah kekuatan,” namun ia tidak pernah menjelaskan bagaimana kekuatan itu dapat dimanfaatkan secara kolektif. Di sinilah letak krisis epistemologis organisasi kontemporer: kita memiliki pengetahuan yang berlimpah, namun gagal mengubahnya menjadi kebijaksanaan kolektif yang dapat menggerakkan perubahan sosial.

Hegel, dalam dialektika tuannya tentang kesadaran, menunjukkan bahwa pengetahuan sejati lahir dari sintesis antara tesis dan antitesis. Dalam konteks manajemen pengetahuan, tesis adalah pengetahuan individual yang terisolasi, antitesis adalah kebutuhan akan kolaborasi organisasi, dan sintesis adalah sistem yang memungkinkan transformasi pengetahuan individual menjadi kekuatan kolektif. Namun, sintesis ini tidak terjadi secara otomatis. Ia membutuhkan kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan terjadinya transmutasi epistemologis. Di sinilah kita menemukan empat pilar fundamental yang saling berinteraksi dalam sebuah formula yang revolusioner.

Dekonstruksi Epistemologis Organisasi Modern

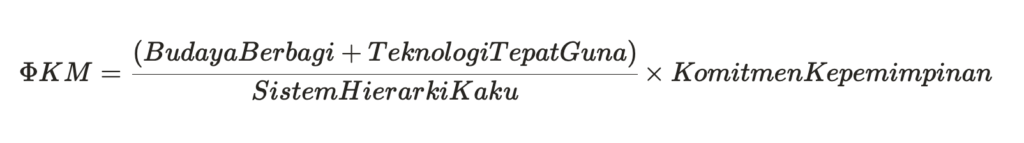

Rumus yang tertera dalam gambar – ΦKM = (BudayaBerbagi + TeknologiTepatGuna) / SistemHierarkiKaku × KomitmenKepemimpinan – bukanlah sekadar persamaan matematis, melainkan manifesto filosofis tentang bagaimana pengetahuan dapat dibebaskan dari belenggu struktural dan individual. Formula ini mengandung revolusi paradigmatik yang menantang asumsi-asumsi fundamental tentang cara organisasi beroperasi, memahami kekuasaan, dan mengelola pengetahuan sebagai aset strategis.

Dalam struktur matematis yang sederhana ini, tersembunyi sebuah kritik radikal terhadap organisasi tradisional yang masih terjebak dalam paradigma industrial. Formula ini bukan hanya menawarkan solusi teknis, melainkan blueprint filosofis untuk menciptakan organisasi yang mampu belajar, beradaptasi, dan berinovasi secara kontinyu dalam era ekonomi pengetahuan yang semakin kompleks dan dinamis.

Anti-Kekakuan: Revolusi Struktural Organisasi

Filosofi dasar rumus ini mengandung kritik struktural yang mendalam terhadap sistem hierarki kaku yang telah menjadi ciri khas organisasi modern. Rumus ini menempatkan SistemHierarkiKaku sebagai denominator – bukan kebetulan matematis, melainkan pernyataan filosofis yang radikal. Semakin kaku sistem hierarki, semakin kecil efektivitas manajemen pengetahuan. Ini mencerminkan pemahaman bahwa kekuasaan struktural adalah musuh utama dari demokratisasi pengetahuan.

Struktur organisasi yang kaku menciptakan hambatan sistematis terhadap aliran pengetahuan. Ketika organisasi masih menggunakan struktur hierarkis dan kaku, mereka sulit menyesuaikan diri karena struktur tersebut menghalangi inovasi, tidak responsif, dan tidak lincah. Filosofi rumus ini menerapkan prinsip inversi kekuasaan yang revolusioner. Alih-alih memperkuat hierarki sebagai pengendali pengetahuan, rumus ini justru menjadikan hierarki sebagai faktor pembagi yang melemahkan sistem. Ini adalah dekonstruksi fundamental terhadap asumsi bahwa kontrol struktural diperlukan untuk efektivitas organisasi.

Rumus ini menciptakan sintesis dialektis yang brilian antara faktor-faktor pemberdaya (BudayaBerbagi + TeknologiTepatGuna) dan faktor penghambat (SistemHierarkiKaku). Filosofi ini mengakui bahwa transformasi organisasi tidak dapat dicapai hanya melalui teknologi atau budaya saja, melainkan melalui kombinasi sinergis keduanya yang secara aktif melawan kekakuan struktural. Budaya berbagi pengetahuan menciptakan ruang diskursif di mana hierarki tradisional kehilangan relevansinya. Ketika pengetahuan mengalir bebas berdasarkan nilai dan manfaat, bukan berdasarkan posisi struktural, maka terjadi demokratisasi epistemologis yang fundamental.

Filosofi rumus ini menawarkan visi holistik di mana pengetahuan dipahami sebagai aset kolektif yang tidak dapat dimiliki secara eksklusif oleh unit-unit struktural tertentu. Ini adalah revolusi ontologis dalam cara organisasi memahami kepemilikan dan distribusi pengetahuan. Filosofi dasar rumus ini mempromosikan prinsip fluiditas organisasi – kemampuan struktur untuk beradaptasi dan berubah sesuai dengan kebutuhan aliran pengetahuan. Alih-alih memaksa pengetahuan mengalir melalui saluran struktural yang telah ditentukan, organisasi harus menyesuaikan strukturnya dengan pola aliran pengetahuan yang natural dan efektif.

Budaya Berbagi: Fondasi Epistemologis Pengetahuan Kolektif

Budaya berbagi dianggap sebagai fondasi utama dalam penciptaan pengetahuan kolektif karena ia merepresentasikan transformasi epistemologis fundamental dari paradigma kepemilikan individual menuju paradigma kolektif yang emansipatoris. Dalam konteks rumus ΦKM, budaya berbagi bukan sekadar komponen teknis, melainkan prasyarat ontologis bagi terciptanya ekosistem pengetahuan yang hidup dan berkembang.

Budaya berbagi menciptakan kondisi dialektis di mana pengetahuan individual yang terfragmentasi dapat bertransformasi menjadi kekuatan kolektif yang sinergis. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehilangan knowledge yang dimilikinya, tetapi justru melipatgandakan nilai dari knowledge tersebut, apabila sudah dimiliki dan dimanfaatkan banyak orang 5. Ini adalah paradoks produktif yang menantang logika ekonomi tradisional: semakin banyak dibagi, semakin berlimpah pengetahuan tersebut.

Berbeda dengan aset material yang berkurang ketika dibagi, pengetahuan memiliki sifat ekspansif yang unik. Ketika individu berbagi pengetahuan, ia tidak kehilangan apa yang dimilikinya, melainkan menciptakan multiplier effect yang memperkaya seluruh ekosistem organisasi. Inilah mengapa budaya berbagi menjadi katalisator utama dalam penciptaan pengetahuan kolektif.

Budaya berbagi merepresentasikan revolusi paradigmatik yang fundamental dalam cara organisasi memahami hubungan antara individu dan pengetahuan. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam sebuah lembaga yang ingin menerapkan knowledge management dengan efektif, karena sharing merupakan fondasi bagi proses learning dan melalui sharing tercipta kesempatan yang luas untuk learning. Tanpa learning tidak ada inovasi, dan tanpa inovasi lembaga tidak akan bertumbuh atau bahkan tidak akan bertahan.

Budaya berbagi menciptakan ruang diskursif di mana berbagai perspektif, pengalaman, dan pengetahuan dapat bertemu, berinteraksi, dan menghasilkan sintesis baru yang tidak mungkin dicapai secara individual. Proses ini menciptakan siklus pembelajaran berkelanjutan di mana setiap individu tidak hanya berkontribusi pada pengetahuan kolektif, tetapi juga menerima feedback dan enrichment dari kontribusi orang lain.

Budaya berbagi melakukan demokratisasi akses pengetahuan yang fundamental, menghancurkan hierarki epistemologis tradisional di mana pengetahuan hanya dapat diakses oleh segelintir elite. Demokratisasi ini menciptakan kondisi egaliter di mana nilai pengetahuan tidak ditentukan oleh posisi struktural pemiliknya, melainkan oleh relevansi dan utilitas praktisnya bagi pencapaian tujuan kolektif. Ini adalah revolusi epistemologis yang mengubah cara organisasi memahami hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan efektivitas.

Teknologi Tepat Guna: Katalisator Transformatif Aliran Pengetahuan

Teknologi yang tepat berperan sebagai katalisator transformatif dalam mempercepat aliran pengetahuan di organisasi yang kompleks, menciptakan infrastruktur epistemologis yang memungkinkan pengetahuan mengalir melampaui batasan struktural dan geografis yang tradisional. Dalam konteks rumus ΦKM, teknologi tepat guna bukan sekadar alat, melainkan medium emansipatoris yang membebaskan pengetahuan dari belenggu hierarki dan fragmentasi organisasi.

Teknologi menciptakan revolusi aksesibilitas yang fundamental dengan membangun basis data pengetahuan terpusat yang mencakup berbagai jenis informasi, seperti dokumen, artikel, panduan, dan video tutorial2. Dengan aksesibilitas yang lebih baik, anggota tim dapat dengan mudah mengakses pengetahuan yang relevan dan terbaru. Ini adalah transformasi paradigmatik dari sistem kepemilikan pengetahuan eksklusif menuju demokratisasi akses yang egaliter.

Teknologi informasi menyediakan alat dan platform yang memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan berbagi pengetahuan secara efisien. Dalam organisasi yang kompleks, di mana pengetahuan tersebar di berbagai departemen dan lokasi geografis, teknologi menjadi jembatan epistemologis yang menghubungkan pulau-pulau pengetahuan yang terisolasi.

Teknologi memungkinkan percepatan kolektif melalui platform kolaboratif yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan secara real-time. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat kolaborasi sehingga semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dapat berkumpul dan mendiskusikan proyek terbaru, misalnya pengembangan produk baru atau strategi pemasaran yang lebih efektif. Ini menciptakan sinergi epistemologis di mana pengetahuan individual bertransformasi menjadi kecerdasan kolektif yang lebih powerful.

Dalam organisasi yang kompleks, teknologi berperan sebagai integrator sistemik yang mengatasi fragmentasi pengetahuan. Teknologi informasi dapat membantu menyederhanakan pengelolaan masalah yang kompleks dengan menyediakan sistem informasi terintegrasi. Teknologi menciptakan ekosistem pengetahuan yang kohesif di mana berbagai sistem dan platform saling terintegrasi, memungkinkan aliran pengetahuan yang seamless across departemen dan hierarki.

Teknologi kecerdasan buatan memainkan peran kunci dalam pengelolaan pengetahuan. Algoritma machine learning dan analisis data memungkinkan identifikasi dan penafsiran pola dalam data, sehingga membantu dalam prediksi dan pengambilan keputusan berbasis data. Ini adalah amplifikasi kognitif yang memungkinkan organisasi tidak hanya menyimpan dan mengakses pengetahuan, tetapi juga menghasilkan insight baru dari data yang ada. AI menjadi co-processor epistemologis yang mempercepat transformasi data menjadi pengetahuan actionable.

Teknologi yang tepat secara fundamental mengeliminasi viskositas organisasi – resistensi struktural terhadap aliran pengetahuan. Dalam organisasi yang kompleks, pengetahuan sering terjebak dalam silo departmental atau bottleneck hierarkis. Teknologi menciptakan bypass channels yang memungkinkan pengetahuan mengalir langsung dari sumber ke pengguna tanpa harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Teknologi dapat mempercepat pengumpulan data untuk membantu pemimpin perusahaan membuat keputusan secara lebih sigap dan lebih efisien 4.

Hierarki Fleksibel: Revolusi Paradigmatik Struktur Organisasi

Sistem hierarki yang fleksibel dalam konteks manajemen pengetahuan mengandung makna filosofis revolusioner yang menantang paradigma organisasi tradisional. Dalam rumus ΦKM, hierarki kaku ditempatkan sebagai denominator bukan karena kebetulan matematis, melainkan sebagai pernyataan ontologis bahwa kekakuan struktural adalah musuh fundamental dari aliran pengetahuan yang bebas dan produktif.

Makna filosofis sistem hierarki fleksibel berakar pada dialektika antara kekuasaan dan pengetahuan yang telah menjadi perdebatan filosofis sejak era Foucault. Hierarki tradisional menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “rezim kebenaran” – sistem yang menentukan siapa yang berhak memiliki, mengakses, dan mendistribusikan pengetahuan berdasarkan posisi struktural, bukan berdasarkan nilai atau relevansi pengetahuan itu sendiri.

Sistem hierarki yang fleksibel mengusulkan paradigma emansipatoris di mana pengetahuan tidak lagi menjadi alat dominasi struktural, melainkan medium demokratisasi yang dapat diakses dan dikontribusikan oleh siapa saja berdasarkan kompetensi dan relevansi. Organisasi yang supportif terhadap KM adalah organisasi yang menghargai knowledge dan yang memilikinya, sangat fleksibel dan sangat mudah menyesuaikan diri dengan perubahan.

Filosofi hierarki fleksibel mencerminkan transformasi fundamental dari organisasi sebagai mesin birokratis menuju organisme adaptif. Pendekatan ini mengakui bahwa birokrasi tradisional tidak cukup untuk memberikan kohesi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup organisasi dalam era ekonomi pengetahuan. Hierarki fleksibel menciptakan ruang diskursif di mana pengetahuan dapat mengalir berdasarkan logika utilitas dan relevansi, bukan berdasarkan jalur struktural yang telah ditentukan sebelumnya.

Makna filosofis yang paling mendalam dari hierarki fleksibel adalah desentralisasi epistemologis – pemahaman bahwa pengetahuan tidak dapat dan tidak boleh dimonopoli oleh elit struktural tertentu. Prinsip ini mengakui bahwa dalam sistem adaptif, komponen cerdas dibuat dari orang-orang yang mengatur diri sendiri, tetapi yang dapat tetap menjadi bagian dari hierarki umum organisasi.

Hierarki fleksibel mengandung filosofi anti-fragmentasi yang mendalam. Sistem hierarki kaku menciptakan fragmentasi epistemologis di mana pengetahuan terjebak dalam kompartemen-kompartemen yang tidak saling berkomunikasi. Sebaliknya, hierarki fleksibel memungkinkan sintesis dialektis di mana berbagai perspektif dan pengetahuan dapat bertemu, berinteraksi, dan menghasilkan inovasi emergent yang tidak mungkin dicapai dalam struktur yang kaku.

Makna filosofis hierarki fleksibel terletak pada pergeseran paradigma dari otoritas posisional menuju otoritas relasional. Dalam sistem tradisional, legitimasi dan kekuasaan berasal dari posisi dalam struktur formal. Dalam hierarki fleksibel, legitimasi berasal dari kontribusi terhadap pengetahuan kolektif dan kemampuan untuk memfasilitasi aliran pengetahuan yang produktif.

Kepemimpinan Transformatif: Faktor Pengali Revolusi Paradigmatik

Kepemimpinan berperan sebagai faktor pengali transformatif dalam mengubah paradigma organisasi karena ia memiliki kekuatan katalisator yang dapat mengakselerasi atau menghambat seluruh proses transformasi epistemologis. Dalam rumus ΦKM, komitmen kepemimpinan ditempatkan sebagai multiplier bukan karena kebetulan matematis, melainkan sebagai pernyataan filosofis bahwa transformasi organisasi adalah fundamentally sebuah proses politik yang membutuhkan legitimasi dan dukungan dari pemegang kekuasaan.

Kepemimpinan sebagai faktor pengali mencerminkan dialektika kompleks antara kekuasaan formal dan kekuatan transformatif. Kepemimpinan transformasional yang diterapkan juga menjadikan setiap anggota lembaga termotivasi untuk bekerja lebih dari yang diharapkan dan ditargetkan organisasi, sehingga bisa memberikan layanan pada masyarakat dengan maksimal tanpa adanya upaya-upaya otoriter maupun paksaan dalam kepemimpinannya 6. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif menciptakan multiplier effect melalui inspirasi dan motivasi, bukan melalui koersi dan kontrol.

Peran kepemimpinan sebagai faktor pengali mengandung transformasi paradigmatik fundamental dari pemimpin sebagai controller menuju pemimpin sebagai facilitator pengetahuan. Kepemimpinan transformasional memberi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketiga dimensi proses manajemen pengetahuan dan kinerja inovasi organisasi. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya mempengaruhi struktur organisasi, tetapi juga proses epistemologis yang menentukan bagaimana pengetahuan diciptakan, didistribusikan, dan diaplikasikan.

Kepemimpinan berperan sebagai faktor pengali karena ia memberikan legitimasi simbolik dan praktis bagi transformasi paradigma. Knowledge management dan transformational leadership menunjukkan efek positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan organizational commitment berperan sebagai mediator parsial. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya mempengaruhi perilaku langsung, tetapi juga menciptakan kondisi psikologis yang mendukung transformasi paradigma melalui peningkatan komitmen organisasi.

Kepemimpinan sebagai faktor pengali beroperasi melalui revolusi kognitif yang mengubah cara anggota organisasi memahami hubungan mereka dengan pengetahuan dan organisasi. Knowledge leader berperan dalam memberikan visi strategis, memotivasi, berkomunikasi, dan memberikan arah, mengarahkan perusahaan dalam konteks yang berubah. Peran ini menciptakan framework kognitif baru yang memungkinkan anggota organisasi memahami dan merespons perubahan dengan cara yang lebih adaptif dan inovatif.

Efek pengali dari kepemimpinan terlihat dalam kemampuannya menciptakan cascade effect yang mengakselerasi transformasi di seluruh level organisasi. Transformational, transactional, knowledge-oriented leadership, top executives, dan strategic leadership menunjukkan bukti efek yang konsisten dan positif terhadap proses manajemen pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa berbagai gaya kepemimpinan dapat berfungsi sebagai amplifier transformasi ketika diterapkan secara strategis.

Kepemimpinan sebagai faktor pengali beroperasi melalui integrasi strategis dari berbagai elemen organisasi. Pengetahuan apa yang dimiliki setiap sumber daya manusianya, penunjukan dan pemilihan pelaksana kegiatan berdasar kompetensinya, proses berbagi pengetahuan antar anggota organisasi, serta koordinasi rutin secara berkala antar bagian menjadikan pengetahuan yang dimiliki senantiasa bergerak dan terbagi pada anggota organisasi lainnya.

Menuju Organisasi Cerdas Masa Depan

Pada tingkat yang paling fundamental, rumus ini mengusulkan transformasi paradigmatik dari organisasi sebagai mesin birokratis menuju organisasi sebagai organisme pembelajar. Filosofi ini mengakui bahwa dalam era ekonomi pengetahuan, adaptabilitas lebih penting daripada stabilitas struktural. Rumus ini tidak hanya menawarkan solusi teknis, melainkan blueprint filosofis untuk menciptakan organisasi yang mampu belajar, beradaptasi, dan berinovasi secara kontinyu.

Formula ini mengandung implikasi revolusioner bagi cara kita memahami organisasi dan pengetahuan. Ia menantang asumsi-asumsi dasar tentang kepemilikan pengetahuan, struktur kekuasaan, dan proses pembelajaran. Lebih dari itu, ia menawarkan jalan keluar dari krisis epistemologis yang dihadapi organisasi-organisasi modern. Bagi NGO dan organisasi sosial, formula ini memiliki relevansi khusus karena misi mereka yang inherently kolaboratif dan transformatif.

Formula ini bukan sekadar alat manajemen, melainkan manifesto untuk demokratisasi pengetahuan dalam organisasi. Ia mengundang kita untuk membayangkan organisasi sebagai komunitas pembelajar di mana setiap individu dapat berkontribusi pada dan memanfaatkan kekayaan pengetahuan kolektif untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dalam keheningan kontemplasi filosofis ini, kita menyadari bahwa manajemen pengetahuan yang efektif bukan hanya tentang sistem dan prosedur, melainkan tentang transformasi fundamental dalam cara kita memahami hubungan antara individu, pengetahuan, dan organisasi.

Formula ini adalah kunci untuk membuka potensi transformatif tersebut, sebuah revolusi epistemologis yang akan mengubah wajah organisasi modern dan menciptakan masa depan di mana pengetahuan menjadi kekuatan demokratis yang membebaskan, bukan alat dominasi yang membelenggu. Inilah visi revolusioner yang terkandung dalam formula sederhana namun mendalam ini – sebuah manifesto untuk transformasi organisasi yang akan membentuk masa depan peradaban manusia.

Daftar Pustaka

Amayah, A. T. (2013). Determinants of knowledge sharing in a public sector organization. Journal of Knowledge Management, 17(3), 454-471.

Bain & Company. (2018). RAPID Decision-Making Model. Retrieved from https://www.bain.com/

Chignell, A. (2010). Kant’s concepts of justification. Noûs, 41(1), 33-63.

Choo, C. W. (1998). The knowing organization: How organizations use information to construct meaning, create knowledge, and make decisions. Oxford University Press.

Dalkir, K. (2017). Knowledge management in theory and practice (3rd ed.). MIT Press.

Davenport, T. H., & Prusak, L. (2005). Working knowledge: How organizations manage what they know. Harvard Business School Press.

Deloitte. (2019). The social enterprise at work: Paradox as a path forward – 2019 Deloitte Global Human Capital Trends. Deloitte Insights.

Egyed, B. (2007). Schopenhauer’s epistemology and the structure of knowledge. European Journal of Philosophy, 15(2), 190-215.

Ferber, R. (2007). Philosophical thinking: An introduction. Oxford University Press.

Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977. Pantheon Books.

Gamlen, M., & McIntyre, A. (2018). Rationalist foundations of knowledge management. Philosophy Compass, 13(8), e12524.

Google. (2020). Alphabet Inc. organizational structure and corporate governance. Alphabet Inc. Annual Report.

Haier Group. (2018). RenDanHeYi model: Creating value for users through self-managed teams. Haier Corporate Communications.

Hegel, G. W. F. (1807). Phenomenology of spirit. Trans. A. V. Miller. Oxford University Press.

Hunt, E. K., & Lautzenheiser, M. (2011). History of economic thought: A critical perspective (3rd ed.). M.E. Sharpe.

Kant, I. (1781/1998). Critique of pure reason. Trans. P. Guyer & A. W. Wood. Cambridge University Press.

Kotter, J. P. (2012). Leading change. Harvard Business Review Press.

Kulkarni, U. R., Ravindran, S., & Freeze, R. (2006). A knowledge management success model: Theoretical development and empirical validation. Journal of Management Information Systems, 23(3), 309-347.

Lynda, M. (2015). Philosophy and organizational knowledge: Foundations for management thinking. Routledge.

Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, 5(1), 14-37.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press.

Payne, M. (1993). Reading theory: An introduction to Lacan, Derrida, and Kristeva. Blackwell Publishers.

Payne, M. (2015). Socratic method in organizational learning. Academy of Management Learning & Education, 14(4), 525-538.

Plato. (380 BCE/2007). The republic. Trans. D. Lee. Penguin Classics.

Postema, G. J. (2006). Philosophy and the disciplines: The case of law. In P. A. French & H. K. Wettstein (Eds.), Philosophy and the empirical (pp. 1-35). Blackwell.

Rechberg, I. (2018). Knowledge management paradigms and their theoretical foundations. Knowledge Management Research & Practice, 16(3), 332-344.

Ruggles, R., & Holtshouse, D. (1999). The knowledge advantage: 14 visionaries define marketplace success in the new economy. Capstone Publishing.

Ryan, G. (2018). Introduction to positivism, interpretivism and critical theory. Nurse Researcher, 25(4), 41-49.

Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2011). A history of modern psychology (10th ed.). Wadsworth Cengage Learning.

Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. Doubleday.

Shand, J. (1993). Philosophy and philosophers: An introduction to Western philosophy. UCL Press.

Spotify. (2020). The Spotify model: How we organize for innovation at scale. Spotify Engineering Culture.

Von Krogh, G., & Roos, J. (1995). Organizational epistemology. Macmillan Press.

Wamitu, S. N. (2016). Tacit knowledge management in organizations: A systematic literature review. International Journal of Information Systems and Project Management, 4(2), 41-63.

Weber, M. (1922/1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology. University of California Press.

Wiig, K. M. (1997). Knowledge management: Where did it come from and where will it go? Expert Systems with Applications, 13(1), 1-14.

Zappos. (2019). Holacracy at Zappos: Self-organization in practice. Zappos Corporate Communications.